選定療養費について

- 2025.05.12 2025年6月1日より 初診時における選定療養費改定のお知らせ 選定療養費

- 2023.11.27 時間外(夜間・休日)選定療養費について 選定療養費

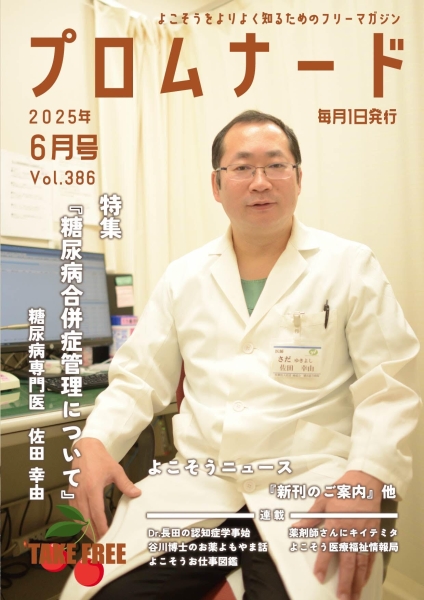

病院広報誌

「プロムナード」のご紹介

よこそうをよりよく知るためのフリーマガジン

プロムナード、院内にて配布中!!

こちらの冊子は通常病院ロビー内のラックに設置しています。

またこちらのホームページからでもPDF版を読むことができますので是非お読みください。

お知らせ

- 2025.06.10 【6月】診療変更のお知らせ 休診

- 2025.06.05 臨床検査技師の募集を開始しました 採用情報

- 2025.06.02 【産婦人科】母親学級・HugHugスクール 6月の予定 患者さんへ

- 2025.06.01 当院の面会条件について(2025.6.1 更新) 大事なお知らせ・ご案内

- 2025.05.30 プロムナード6月号を発行しました イベント・メディア

診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

午前 9時00分 - 12時00分 (受付時間 8時00分 - 11時30分) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|

午後 14時00分 - 17時00分 (受付時間 13時30分 - 16時00分) |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

外来予約センター

平日:9時 - 16時

土曜日:9時 - 12時

(日・祝日 お休み)045-903-7158

歯科口腔外科

直通予約ダイヤル

受付:月~金曜日

14時30分 - 17時045-901-8134

土曜日午後、日曜日、祝日は休診となります。救急受診は24時間、365日受け付けています。詳細は下記『救急および時間外の診療について』をご覧ください。

アクセスのご案内

所在地:神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5

-

お車でお越しの方

国道246号から

- 市ヶ尾交差点より約10分

- 東名横浜青葉ICより約10分

- 東名川崎ICより約15分

ナビゲーションにはこちらを入力

横浜総合病院

青葉区鉄町2201-5

TEL.045-902-0001 -

公共交通機関をご利用の方

電車

東急田園都市線 / 横浜市営地下鉄

あざみ野駅下車小田急線

新百合ヶ丘駅下車バス

あざみ野駅 3番のりば

すすき野団地・虹ヶ丘営業所行

もみの木台下車 徒歩7分新百合ヶ丘駅 9番のりば

あざみ野・あざみ野ガーデンズ行

もみの木台下車 徒歩7分タクシー

あざみ野駅より約10分

病院内タクシーのりばにて待機車両がない場合は院内のタクシー電話よりお呼び下さい。

神奈川都市交通(株)

TEL.045-978-0100 -

病院無料バスをご利用の方

- あざみ野駅

- 青葉台駅

- 鶴川駅/奈良北/こどもの国

- すすき野循環(黒須田/平崎橋/虹ヶ丘)経由

- 麻生循環(麻生台団地/寺家町)経由